Balades autour du village au départ du Mas Fraissinet

Saint Jean de Valériscle

Cévennes Gard

680 hab.

Occitanie Gard

Balade de Fontanieu

Depuis le Mas remonter la rue « Les Granges » jusqu’au bureau de tabac, prendre à droite et traverser la départementale 59 puis monter par le quartier « Les Prats » en suivant les panneaux indicateurs (balises jaunes sur fond vert). Au sommet du quartier, départ du sentier pédestre balisé. Découverte dela petite chapelle de Notre Dame des oliviers, vue sur le château du Marican. Ensuite, suivre les panneaux indicateurs « Col des Brousses » (balises jaunes). Arrivé au point de vue sur le « Rouvergue » et le « Château de Portes », poursuivre jusqu’à la « Croix du Mortisson », prendre à gauche pour aller jusqu’au sommet du « Col des Brousses ». Ensuite descendre la départementale pendant 15 minutes environ et prendre sur la gauche le chemin goudronné vers « Le Fontanieu ». Arriver au centre du hameau, à côté du bassin, prendre à gauche et suivre le chemin jusqu’à l’embranchement suivant et tourner à gauche en suivant les panneaux direction « Saint Jean de Valériscle ». A Saint Jean, redescendre par le quartier « Les Prats », traverser à nouveau la départementale 59 puis suivre la rue « Les Granges » jusqu’au Mas.

Depuis le Mas remonter la rue « Les Granges » jusqu’au bureau de tabac, prendre à droite et traverser la départementale 59 puis monter par le quartier « Les Prats » en suivant les panneaux indicateurs (balises jaunes sur fond vert). Au sommet du quartier, départ du sentier pédestre balisé. Découverte dela petite chapelle de Notre Dame des oliviers, vue sur le château du Marican. Ensuite, suivre les panneaux indicateurs « Col des Brousses » (balises jaunes). Arrivé au point de vue sur le « Rouvergue » et le « Château de Portes », poursuivre jusqu’à la « Croix du Mortisson », prendre à gauche pour aller jusqu’au sommet du « Col des Brousses ». Ensuite descendre la départementale pendant 15 minutes environ et prendre sur la gauche le chemin goudronné vers « Le Fontanieu ». Arriver au centre du hameau, à côté du bassin, prendre à gauche et suivre le chemin jusqu’à l’embranchement suivant et tourner à gauche en suivant les panneaux direction « Saint Jean de Valériscle ». A Saint Jean, redescendre par le quartier « Les Prats », traverser à nouveau la départementale 59 puis suivre la rue « Les Granges » jusqu’au Mas.Balade de la Dame des Oliviers

Depuis le Mas monter la rue « Les Granges » jusqu’au bureau de tabac, prendre à droite et traverser la départementale 59 puis monter par le quartier « Les Prats » en suivant les panneaux indicateurs (balises jaunes sur fond vert). Au sommet du quartier prendre le sentier pédestre balisé à la découverte de la petite chapelle de Notre Dame des Oliviers, vue sur le Château du Marican. Continuer en suivant les panneaux indicateurs « Col des Brousses » (balises jaunes). Arrivé au point de vue sur le « Rouvergue » et le Château de Portes » poursuivre jusqu’à la croix du Mortisson, prendre à droite la piste DFCI et suivre les panneaux indicateurs « Saint Jean de Valériscle » (fond vert sans balise). En arrivant à Saint Jean, traverser la départementale 59, descendre au centre du village puis suivre la rue « Les Granges » jusqu’au Mas.

Depuis le Mas monter la rue « Les Granges » jusqu’au bureau de tabac, prendre à droite et traverser la départementale 59 puis monter par le quartier « Les Prats » en suivant les panneaux indicateurs (balises jaunes sur fond vert). Au sommet du quartier prendre le sentier pédestre balisé à la découverte de la petite chapelle de Notre Dame des Oliviers, vue sur le Château du Marican. Continuer en suivant les panneaux indicateurs « Col des Brousses » (balises jaunes). Arrivé au point de vue sur le « Rouvergue » et le Château de Portes » poursuivre jusqu’à la croix du Mortisson, prendre à droite la piste DFCI et suivre les panneaux indicateurs « Saint Jean de Valériscle » (fond vert sans balise). En arrivant à Saint Jean, traverser la départementale 59, descendre au centre du village puis suivre la rue « Les Granges » jusqu’au Mas.Balade des Claux

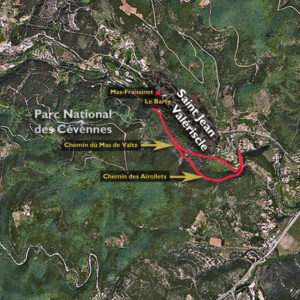

Depuis le Mas suivre la rue « Les Granges » en direction de la place « Jean Jaurès », traverser la place et descendre dans le quartier médiéval « Le Barry » jusqu’à la rivière « Auzonnet ». A cet endroit traverser la passerelle et suivre les panneaux indicateurs « La Nougarède / Les Claux / Mas de Valz » (balises jaunes et rouges sur fond vert). Lorsque vous serez arrivé au niveau de la voie de chemin de fer, tourner à gauche et suivre la voie pendant 50 mètres puis prendre à droite au niveau du pont et poursuivre par le sentier jusqu’à la stèle où vous prendrez à gauche direction « La Nougarède ». Continuer en suivant la piste du « Crassier » pendant dix minutes environ jusqu’au centre du « Crassier ». Au niveau des panneaux indicateurs, tourner à gauche puis à droite et encore à gauche en suivant la direction « La Nougarède » (balises jaunes) jusqu’au bout du « Crassier ». Ensuite, descendre par le sentier en lacets très abrupt et suivre la rive de l’Auzonnet jusqu’à l’énorme rocher balisé de jaune où vous prendrez la direction « Les Claux ». Après une montée de trois minutes environ, vous arriverez à la croisée des chemins. Traverser ce croisement et prendre la piste en face de vous, direction « Les Claux ». Poursuivre en traversant le quartier « Les Claux » puis continuer tout droit. Vers la station services AVIA prenez le chemin goudronné Les Cambons » entre la station et le garage en direction du « Mas de Valz ». Suivre le chemin goudronné et tourner à droite avant le mas et suivre la direction « La Nougarède » (balises rouges) puis retour par « Crassier / Saint Jean de Valériscle ». Arrivée sur le « Crassier » poursuivre en direction de « Saint Jean de Valériscle » et redescendre jusqu’à la stèle vers « Le Barry ». Enfin, remonter jusqu’à la place « Jean Jaurès », la traverser et redescendre la rue « Les Granges » jusqu’au Mas.

Depuis le Mas suivre la rue « Les Granges » en direction de la place « Jean Jaurès », traverser la place et descendre dans le quartier médiéval « Le Barry » jusqu’à la rivière « Auzonnet ». A cet endroit traverser la passerelle et suivre les panneaux indicateurs « La Nougarède / Les Claux / Mas de Valz » (balises jaunes et rouges sur fond vert). Lorsque vous serez arrivé au niveau de la voie de chemin de fer, tourner à gauche et suivre la voie pendant 50 mètres puis prendre à droite au niveau du pont et poursuivre par le sentier jusqu’à la stèle où vous prendrez à gauche direction « La Nougarède ». Continuer en suivant la piste du « Crassier » pendant dix minutes environ jusqu’au centre du « Crassier ». Au niveau des panneaux indicateurs, tourner à gauche puis à droite et encore à gauche en suivant la direction « La Nougarède » (balises jaunes) jusqu’au bout du « Crassier ». Ensuite, descendre par le sentier en lacets très abrupt et suivre la rive de l’Auzonnet jusqu’à l’énorme rocher balisé de jaune où vous prendrez la direction « Les Claux ». Après une montée de trois minutes environ, vous arriverez à la croisée des chemins. Traverser ce croisement et prendre la piste en face de vous, direction « Les Claux ». Poursuivre en traversant le quartier « Les Claux » puis continuer tout droit. Vers la station services AVIA prenez le chemin goudronné Les Cambons » entre la station et le garage en direction du « Mas de Valz ». Suivre le chemin goudronné et tourner à droite avant le mas et suivre la direction « La Nougarède » (balises rouges) puis retour par « Crassier / Saint Jean de Valériscle ». Arrivée sur le « Crassier » poursuivre en direction de « Saint Jean de Valériscle » et redescendre jusqu’à la stèle vers « Le Barry ». Enfin, remonter jusqu’à la place « Jean Jaurès », la traverser et redescendre la rue « Les Granges » jusqu’au Mas.Balade de la Nougarède

Depuis le Mas suivre la rue « Les Granges » en direction de la place « Jean Jaurès », traverser la place et descendre dans le quartier médiéval « Le Barry » jusqu’à la rivière « Auzonnet ». A cet endroit traverser la passerelle et suivre les panneaux indicateurs « La Nougarède / Les Claux / Mas de Valz » (balises jaunes et rouges sur fond vert). Lorsque vous serez arrivé au niveau de la voie de chemin de fer, prendre à gauche et suivre la voie pendant 50 mètres puis au niveau du pont sur votre droite, suivez le sentier jusqu’à la stèle. Poursuivre sur la gauche en direction de « La Nougarède » et suivre la piste du « Crassier » 15 minutes environ. Arrivée au centre du « Crassier », aux niveaux des panneaux indicateurs, tourner à gauche puis à droite et encore à gauche en suivant la direction « La Nougarède » (balises jaunes). Lorsque vous serez arrivé au bout du « Crassier », descendre par le sentier très abrupt et suivre la rive de L’Auzonnet jusqu’à l’énorme rocher balisé en jaune. Continuer en direction de « La Nougarède ». Au bout du chemin, tourner à droite, direction « Les Claux / Mas de Valz ». A la croisée des sentiers, traverser le croisement et suivre le chemin en face de vous vers « Saint Jean de Valériscle » (balises rouges). Vous passerez ensuite devant un ancien four à chaux puis vous traverserez de nouveau le « Crassier » en suivant la direction « Saint Jean de Valériscle » jusqu’à la stèle vers « Le Barry ». Enfin, remonter jusqu’à la place « Jean Jaurès », la traverser et redescendre la rue « Les Granges » jusqu’au Mas.

Depuis le Mas suivre la rue « Les Granges » en direction de la place « Jean Jaurès », traverser la place et descendre dans le quartier médiéval « Le Barry » jusqu’à la rivière « Auzonnet ». A cet endroit traverser la passerelle et suivre les panneaux indicateurs « La Nougarède / Les Claux / Mas de Valz » (balises jaunes et rouges sur fond vert). Lorsque vous serez arrivé au niveau de la voie de chemin de fer, prendre à gauche et suivre la voie pendant 50 mètres puis au niveau du pont sur votre droite, suivez le sentier jusqu’à la stèle. Poursuivre sur la gauche en direction de « La Nougarède » et suivre la piste du « Crassier » 15 minutes environ. Arrivée au centre du « Crassier », aux niveaux des panneaux indicateurs, tourner à gauche puis à droite et encore à gauche en suivant la direction « La Nougarède » (balises jaunes). Lorsque vous serez arrivé au bout du « Crassier », descendre par le sentier très abrupt et suivre la rive de L’Auzonnet jusqu’à l’énorme rocher balisé en jaune. Continuer en direction de « La Nougarède ». Au bout du chemin, tourner à droite, direction « Les Claux / Mas de Valz ». A la croisée des sentiers, traverser le croisement et suivre le chemin en face de vous vers « Saint Jean de Valériscle » (balises rouges). Vous passerez ensuite devant un ancien four à chaux puis vous traverserez de nouveau le « Crassier » en suivant la direction « Saint Jean de Valériscle » jusqu’à la stèle vers « Le Barry ». Enfin, remonter jusqu’à la place « Jean Jaurès », la traverser et redescendre la rue « Les Granges » jusqu’au Mas.L’Eglise Romane

A l’aube du deuxième millénaire des moines bénédictins se sont installés dans la vallée et c’est vraisemblablement de cette époque que date la construction de la première église du village. L’église de style roman languedocien, construite à partir du XIIème siècle, se composait à l’origine d’une nef et peut-être d’un transept. Elle fut remaniée au cours des siècles. Par la suite l’église fut agrandie par l’adjonction de deux chapelles et par l’allongement de sa nef. En 1629, l’église fut dévastée et presque entièrement démolie par les huguenots. La paroisse avait alors pour prieur Henri Gallice, qui parvint à relever son église par des travaux qui durèrent de 1631 à 1634. Avant 1790, Saint Jean était une paroisse du diocèse d’Uzès. Pendant la révolution française, l’église fut fermée et le mobilier vendu, elle fut transformée en temple de la raison, et les cloches furent offertes à la république. Dans les années soixante, un vent de folie moderniste se fait jour à Saint Jean : le mobilier de l’église sera dispersé, le pavage renouvelé, les peintures murales disparaissent derrière un enduit coloré. Quelques décennies plus tard, des travaux furent effectués par des bénévoles et portèrent essentiellement sur le chœur et ont consisté à remettre à jour les pierres. Les autorités municipales, départementales et régionales ont pris ensuite le relais pour la nef et les chapelles. Quant à la délicate restauration des vitraux, elle fut confiée à un maître-verrier. L’église romane de Saint Jean, magnifiquement restaurée est le monument le plus remarquable de la vallée de l’Auzonnet. Incorporée dans le pilier gauche du chœur, se trouve une pierre gravée qui est probablement une ancienne stèle funéraire gallo-romaine. Le chrisme qui y figure est remarquable par ses dimensions et son exceptionnel état de conservation. Il conforte l’hypothèse de l’origine gallo-romaine de Saint Jean de Valériscle. La voûte en cul de four est constellée de poteries acoustiques destinées à amplifier la voix du célébrant lors des offices et des prêches. Sous l’autel se trouve le tombeau des Seigneurs de Portes : Perrine de la Forest et Henri de Budos son époux. Notre belle église est le symbole de la vitalité et de l’acharnement de tout un peuple cévenol à vivre dans une terre ingrate mais combien attachante. Les concerts qui sont organisés chaque année dans l’église font le ravissement des musiciens et des mélomanes. L’église est ouverte tous les jours et elle se visite grâce à un son et lumière : le texte est dit par le comédien Pierre SANTINI sur un fond musical interprété par le trompettiste international Maurice ANDRE.

A l’aube du deuxième millénaire des moines bénédictins se sont installés dans la vallée et c’est vraisemblablement de cette époque que date la construction de la première église du village. L’église de style roman languedocien, construite à partir du XIIème siècle, se composait à l’origine d’une nef et peut-être d’un transept. Elle fut remaniée au cours des siècles. Par la suite l’église fut agrandie par l’adjonction de deux chapelles et par l’allongement de sa nef. En 1629, l’église fut dévastée et presque entièrement démolie par les huguenots. La paroisse avait alors pour prieur Henri Gallice, qui parvint à relever son église par des travaux qui durèrent de 1631 à 1634. Avant 1790, Saint Jean était une paroisse du diocèse d’Uzès. Pendant la révolution française, l’église fut fermée et le mobilier vendu, elle fut transformée en temple de la raison, et les cloches furent offertes à la république. Dans les années soixante, un vent de folie moderniste se fait jour à Saint Jean : le mobilier de l’église sera dispersé, le pavage renouvelé, les peintures murales disparaissent derrière un enduit coloré. Quelques décennies plus tard, des travaux furent effectués par des bénévoles et portèrent essentiellement sur le chœur et ont consisté à remettre à jour les pierres. Les autorités municipales, départementales et régionales ont pris ensuite le relais pour la nef et les chapelles. Quant à la délicate restauration des vitraux, elle fut confiée à un maître-verrier. L’église romane de Saint Jean, magnifiquement restaurée est le monument le plus remarquable de la vallée de l’Auzonnet. Incorporée dans le pilier gauche du chœur, se trouve une pierre gravée qui est probablement une ancienne stèle funéraire gallo-romaine. Le chrisme qui y figure est remarquable par ses dimensions et son exceptionnel état de conservation. Il conforte l’hypothèse de l’origine gallo-romaine de Saint Jean de Valériscle. La voûte en cul de four est constellée de poteries acoustiques destinées à amplifier la voix du célébrant lors des offices et des prêches. Sous l’autel se trouve le tombeau des Seigneurs de Portes : Perrine de la Forest et Henri de Budos son époux. Notre belle église est le symbole de la vitalité et de l’acharnement de tout un peuple cévenol à vivre dans une terre ingrate mais combien attachante. Les concerts qui sont organisés chaque année dans l’église font le ravissement des musiciens et des mélomanes. L’église est ouverte tous les jours et elle se visite grâce à un son et lumière : le texte est dit par le comédien Pierre SANTINI sur un fond musical interprété par le trompettiste international Maurice ANDRE.

Notre-Dame des Oliviers

Notre-Dame des Oliviers se situe dans le quartier « Les Prats » et surplombe le village de Saint Jean de Valériscle. Ici on la surnomme « La Capellette », diminutif dérivé de l’occitan désignant une petite chapelle. Cette petite construction, en pierres sèches, en forme de tour comporte un porche en appui sur cette tour. La façade, orientée vers l’est s’ouvre sur une niche dans laquelle peuvent se tenir deux personnes. Une porte métallique à barreaux verticaux en interdit l’entrée. A l’intérieur, sur l’autel, est posée une belle statue en bois d’olivier d’environ 80 centimètres de haut. Elle représente une Vierge debout, élancée, à la taille fine, revêtue de longs vêtements et d’un péplum. Dans sa main droite tendue, elle tient un rameau d’olivier qu’elle regarde la tête légèrement penchée. Ayant souffert des intempéries, elle a été restaurée en 1990. On ignore quand cette chapelle fut bâtie, mais elle fit l’objet d’une première restauration vers 1877 car le 15 août de cette année-là elle fut bénie en présence de mille catholiques. Sur son fronton une plaque porte une invocation à Notre Dame des Oliviers officialisant en quelque sorte son appellation. En 1990, les Saint-Jeannais, désirant sauvegarder se patrimoine, en restaurent l’intérieur la toiture. En 1999, la Capellette et son porche sont à nouveau restaurés et le crépis ôté pour laisser apparaître les pierres originelles

Notre-Dame des Oliviers se situe dans le quartier « Les Prats » et surplombe le village de Saint Jean de Valériscle. Ici on la surnomme « La Capellette », diminutif dérivé de l’occitan désignant une petite chapelle. Cette petite construction, en pierres sèches, en forme de tour comporte un porche en appui sur cette tour. La façade, orientée vers l’est s’ouvre sur une niche dans laquelle peuvent se tenir deux personnes. Une porte métallique à barreaux verticaux en interdit l’entrée. A l’intérieur, sur l’autel, est posée une belle statue en bois d’olivier d’environ 80 centimètres de haut. Elle représente une Vierge debout, élancée, à la taille fine, revêtue de longs vêtements et d’un péplum. Dans sa main droite tendue, elle tient un rameau d’olivier qu’elle regarde la tête légèrement penchée. Ayant souffert des intempéries, elle a été restaurée en 1990. On ignore quand cette chapelle fut bâtie, mais elle fit l’objet d’une première restauration vers 1877 car le 15 août de cette année-là elle fut bénie en présence de mille catholiques. Sur son fronton une plaque porte une invocation à Notre Dame des Oliviers officialisant en quelque sorte son appellation. En 1990, les Saint-Jeannais, désirant sauvegarder se patrimoine, en restaurent l’intérieur la toiture. En 1999, la Capellette et son porche sont à nouveau restaurés et le crépis ôté pour laisser apparaître les pierres originelles

La Croix du Mortisson

« Selon la légende la croix s’élève à une cinquantaine de mètres du château du Mari-Camp (mari en patois signifie méchant) là où les soldats du capitaine Trestallin, réputé pour être un homme rongé par la vangeance, avaient livré bataille et tué de nombreux ennemis. Le capitaine Trestallin, absent pendant l’affrontement, demanda à son retour à ses soldats s’ils avaient fait du bon travail. Ceux-ci répondirent :

« Selon la légende la croix s’élève à une cinquantaine de mètres du château du Mari-Camp (mari en patois signifie méchant) là où les soldats du capitaine Trestallin, réputé pour être un homme rongé par la vangeance, avaient livré bataille et tué de nombreux ennemis. Le capitaine Trestallin, absent pendant l’affrontement, demanda à son retour à ses soldats s’ils avaient fait du bon travail. Ceux-ci répondirent :

« Oui, Capitaine, d’ailleurs vous pouvez constater que les morts y sont ». Depuis, on prétend que la terre d’une couleur très rouge doit sa couleur au sang des morts. »

D’après « Coutumes, croyances et légendes du pays cévenol », 1975.

Le Château de Marican

Ce vestige du passé n’a rien d’un château si ce n’est une tour circulaire imposante. C’est en fait un Mas important, probablement construit en partie au XVème siècle. Ensemble architectural situé sur le flan des Prats à la verticale du col des Brousses, il occupait une situation stratégique au-dessus de l’ancien chemin de Saint Jean à Robiac, permettant ainsi de contrôler le passage entre la vallée de la Cèze et celle de l’Auzonnet. C’est sans doute plus tard que fut construite, au sud des bâtiments déjà existants, la maison forte avec sa tourelle encore reconnaissable aujourd’hui. Dans les années 1935, la Compagnie des Mines détruisit à la dynamite le Mas qui était alors à l’abandon. Sous les explosions les voûtes s’effondrèrent ne laissant que les pans de mur et les grandes caves qu’on peut encore voir aujourd’hui. Ainsi disparut le plus grand Mas de la vallée, demeure ancèstrale des POMIER et autres Seigneurs d’AGULHAC. Depuis 1990, le Mas de Marican appartient à l’Office National des Forêts. Les ruines sont dans un tel état qu’une restauration de l’édifice est peu envisageable. Au mieux, on pourrait le débarrasser de la végétation envahissante qui descelle les pierres et obstrue la monumentale porte d’entrée, voir de consolider la tourelle. Les jeunes cèdres plantés par l’ONF sur les faïsses où étaient cultivés les fameux oignons de Saint Jean de Valériscle, risquent à terme de masquer définitivement les ruines et de faire passer dans l’oubli ce grand Mas chargé d’histoire.

Ce vestige du passé n’a rien d’un château si ce n’est une tour circulaire imposante. C’est en fait un Mas important, probablement construit en partie au XVème siècle. Ensemble architectural situé sur le flan des Prats à la verticale du col des Brousses, il occupait une situation stratégique au-dessus de l’ancien chemin de Saint Jean à Robiac, permettant ainsi de contrôler le passage entre la vallée de la Cèze et celle de l’Auzonnet. C’est sans doute plus tard que fut construite, au sud des bâtiments déjà existants, la maison forte avec sa tourelle encore reconnaissable aujourd’hui. Dans les années 1935, la Compagnie des Mines détruisit à la dynamite le Mas qui était alors à l’abandon. Sous les explosions les voûtes s’effondrèrent ne laissant que les pans de mur et les grandes caves qu’on peut encore voir aujourd’hui. Ainsi disparut le plus grand Mas de la vallée, demeure ancèstrale des POMIER et autres Seigneurs d’AGULHAC. Depuis 1990, le Mas de Marican appartient à l’Office National des Forêts. Les ruines sont dans un tel état qu’une restauration de l’édifice est peu envisageable. Au mieux, on pourrait le débarrasser de la végétation envahissante qui descelle les pierres et obstrue la monumentale porte d’entrée, voir de consolider la tourelle. Les jeunes cèdres plantés par l’ONF sur les faïsses où étaient cultivés les fameux oignons de Saint Jean de Valériscle, risquent à terme de masquer définitivement les ruines et de faire passer dans l’oubli ce grand Mas chargé d’histoire.

Le Musée des Blasons

Au niveau national, Saint Jean de Valériscle est l’une des rares communes à posséder un musée consacré à l’héraldique. Inauguré 21 juin 1997, le musée est enchâssé au cœur du quartier médiéval à proximité de l’Auberge de la Tour et de l’église romane ; il est installé dans une maison céculaire et s’élève sur deux niveaux. Son aménagement agréable, permet la découverte de près de 500 blasons de nombreux costumes, répliques exactes de ceux portés au moyen âge. Des reproductions d’armes blanches (épées, armes d’hast,… y sont également présentées. La visite guidée permet au visiteur de découvrir l’évolution de l’héraldique du XIIème siècle jusqu’à nos jours et de s’initier ou de se perfectionner avec la science et l’art du blason.

Au niveau national, Saint Jean de Valériscle est l’une des rares communes à posséder un musée consacré à l’héraldique. Inauguré 21 juin 1997, le musée est enchâssé au cœur du quartier médiéval à proximité de l’Auberge de la Tour et de l’église romane ; il est installé dans une maison céculaire et s’élève sur deux niveaux. Son aménagement agréable, permet la découverte de près de 500 blasons de nombreux costumes, répliques exactes de ceux portés au moyen âge. Des reproductions d’armes blanches (épées, armes d’hast,… y sont également présentées. La visite guidée permet au visiteur de découvrir l’évolution de l’héraldique du XIIème siècle jusqu’à nos jours et de s’initier ou de se perfectionner avec la science et l’art du blason.

Image